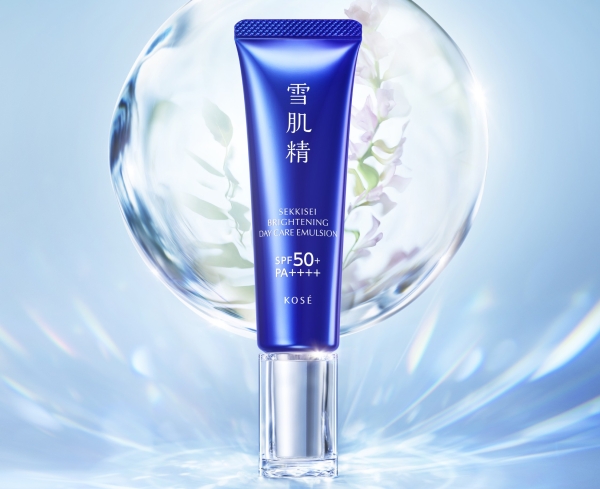

【日やけ止め市場】スキンケア・メイク要素に加えて関心増

紙製パッケージなどサステナブルな動きも

コロナ禍での外出自粛が逆風となっていた日やけ止め。その中でも各社からは新たな剤形、成分などに関するユニークな提案が見られ、ユーザーの関心の高まりにつながっていた。今シーズンはマスク着用ルールの緩和、更なる外出機運の高まりなど明るい材料も多く、大きな成長が期待される。

付加価値アイテム投入で市場活性化

経済産業省統計によると「日やけ止め及び日やけ用化粧品」の2022年出荷実績は個数が前年同期比0・0%減、金額が13・7%減。個数は横ばいだったものの、金額は大きくマイナスとなった。1月は個数13・5%増、金額9・4%増と好調なスタートを切ったものの、需要期に向けて重要な時期となる5〜6月の気温が低かったことなどが影響したようだ。肌を整えるスキンケア要素、肌を明るく演出するメイク要素を加えた付加価値アイテムを各社が積極的に提案して売り場の活性化につながり、コロナ禍の中でも外出機運の高まりなどが見られたものの、全体を通しては不調に終わったと言える。

ただ、メーカー担当者は「UVケア意識の高まりで通年使用する人が増えたり、子供や男性の使用率が向上したりと、パイは着実に大きくなっている」と強調。「下地の代わりに肌を明るく見せるトーンアップアイテムを使ったり、成分にこだわって敏感肌用アイテム、ノンケミカル商材が注目されたりと、ユーザーにも新たな動きが出てきており、ムースタイプ、スティックタイプ、ミストタイプなど、新しい剤形への引き合いも強まるなど、日やけ止めへの関心は着実に高まっている」と前向きな姿勢を示す。23年1月は個数26・2%増、金額6・1%増となっており、日やけ止めを使うシーンの増加も予測されることから、数字面での伸長にもつながりそうだ。

サステナブルに関連した提案も見逃せない。パッケージを紙製にしたり、フィルム包装部分を工夫したりすることでプラスチック使用量を削減へとつなげることを始め、一部の国や地域、ビーチでの使用規制成分に配慮した「ビーチフレンドリー処方」を採用したり、サンゴの生育に影響しないなど海洋環境への配慮を追求したりと、成分アプローチも多くのアイテムで見られており、この傾向はますます強まっていくのではないだろうか。

新表記で消費者のUVケア意識が高まることに期待

昨年12月にUV耐水性が運用開始

また日やけ止めカテゴリーでの大きなトピックと言えば、昨年12月に、紫外線防御に関わる耐水性効果を表示する「UV耐水性」が運用開始となったこと。現在は2年間の経過措置期間中ではあるが、今春の新商品にも表示されているものが見受けられる。

これまで耐水性は国際的な測定法が定まっておらず各企業に委ねられてきたが、日やけ止めは海水浴やプールなど水の中で使用する機会が多く、重要な役割を占めることから、消費者が性能を比較し適切な選択を可能にすることを目的として日本化粧品工業連合会(粧工連)が発出した。

ISO18861で定められた測定法で「水浴時間」が40分(20分×2回)の場合「UV耐水性★」、80分(20分×4回)の場合「UV耐水性★★」と表記する。汗に対する強さを示すものでは無いため、その点は引き続き各企業の試験の下「ウォータープルーフ」として表記することが認められており、その場合UV耐水性と併記する必要がある。

粧工連では、耐水性はレジャーシーンで使用されるUV商品の付加価値を高めるものと捉えており、アウトドアを楽しむ人が増えていることから、新表記が加わることで消費者のUVケア意識が高まることも期待している。紫外線を防御することで光老化や皮膚がんの発生率が低下するため、正しい塗り方の啓発も行っていく考えだ。

また、UV耐水性の高い商品は比較的落としにくい傾向にあることから、メーカー各社が指定する方法に従うことも注意点として挙げている。

(詳細は「日用品化粧品新聞」3月27日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)

冬虫夏草.jpg)