卸売業の2021年の状況を見る。社会インフラとしての存在感発揮

「変化対応業」は変わらない

第5波と呼ばれたコロナ禍による感染拡大の山が収束に向かいつつも、感染予防と隣り合わせの生活がしばらく続くと見込まれる。生活必需品を多数取り扱う日用品・化粧品・家庭用品卸売業も同じ条件で、暮らしを支える社会インフラとしての役割を果たす使命を帯びていることに変わりはない。「製・配・販」と称する中の「配」の世界は今、どんな状況にあるのか。

関連業界の市況を見る限り、コロナ禍の影響により特需が発生した分野、逆に需要が大幅に減った分野など昨年は格差が大きかったが、今年はそれぞれ反動が多少なりとも発生し、従前の規模や傾向に戻りつつあるといったところだ。昨年の実績を「異常値」として認識し、これをベースにした今年の予算組みや企画立案はしないというケースがほとんどで、社会の現状に即して「変化が続く社会や消費者の動きに合わせて、何が求められるかを常に見定めて提案に結びつけることを心がけている」(地域卸)ことが主流となっているようだ。すなわち「コロナ禍が仮に収束しても、市場や商品の動きがコロナ前のような形に戻るとは限らない」(同)として、新たな市場創造、提案を強化していこうという考え方が目立つ。消費者の意識、生活行動が変化する中で、これに対応するという卸売業本来の「変化対応業」としての在り方が再確認されそうだ。

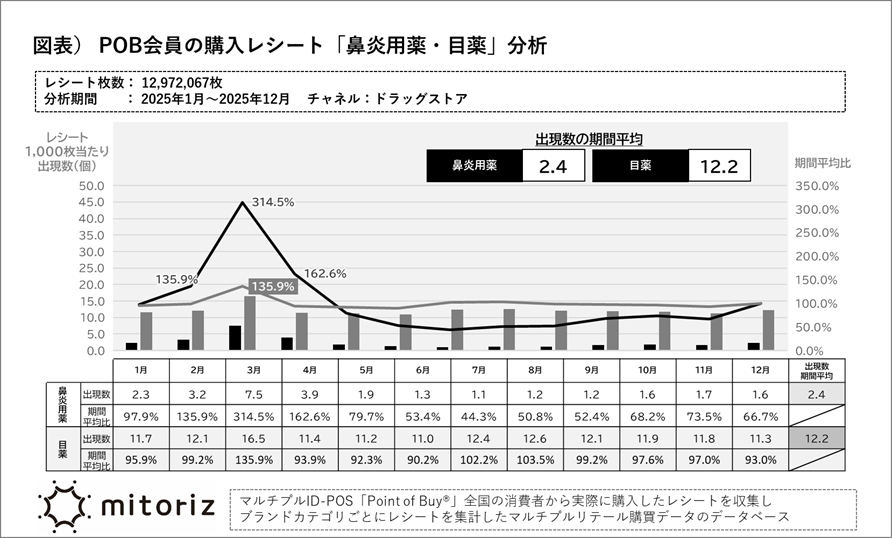

とはいえ、今年に限れば市況はコロナ感染者の増減、これに伴う人流の動向に大きく振り回された感が強い。特に夏場は予想に反して低気温、長雨に苛まれ、更に感染拡大で人の動きも鈍化したことで、シーズン品は厳しい状況となった。商戦前半でダッシュを見せた殺虫剤はその後の伸びを欠き、マスク常態化で低迷したメイク用品は完全な回復に至らず、制汗剤なども不振。意識の高まりから需要を伸ばすマスク、消毒剤、ハンドソープなど衛生関連品も昨年の水準には及ばず、ワクチン接種の影響で解熱鎮痛剤、巣ごもり継続で入浴剤などが実績を上積みするという状況が続く。これらの取り扱いの多寡や、納入実績が直接的に各社の業績になって表れている。

在宅時間の増加による地域卸への追い風

もう一つ、コロナ禍の影響というべきか「近くで買い物を済ませという人が増え、狭小商圏の店舗が成長しているのは地域卸にとって追い風」(地域卸)という見方がある。加えて男性の在宅率の高さから、高付加価値商品が好調な動きを示している。「この層は、価値を認めれば高単価でも購入する傾向が見られる。小売店にもそうした提案を行い、男性を取り込むための売り場づくりを中間流通として進めたい」(同)と意欲的なところも見える。

(詳細は「日用品化粧品新聞」11月8日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)